জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী অনন্ত মহাদেবন পরিচালিত ‘ফুলে’- যে চলচ্চিত্র ‘দ্য স্টোরিটেলার’-এর মতো চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত, যা সংবেদনশীলতা, গভীরতা এবং শৈল্পিক মেধার সমন্বয় ঘটায়- মুক্তির আগেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। মূলত ২০২৫ সালের ১১ এপ্রিল প্রিমিয়ারের জন্য নির্ধারিত এই চলচ্চিত্রটি মহারাষ্ট্রের কিছু ব্রাহ্মণ সংগঠনের আপত্তির পর ২০২৫ সালের ২৫ এপ্রিল স্থগিত করা হয়, যারা এটিকে জাতিবাদ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।

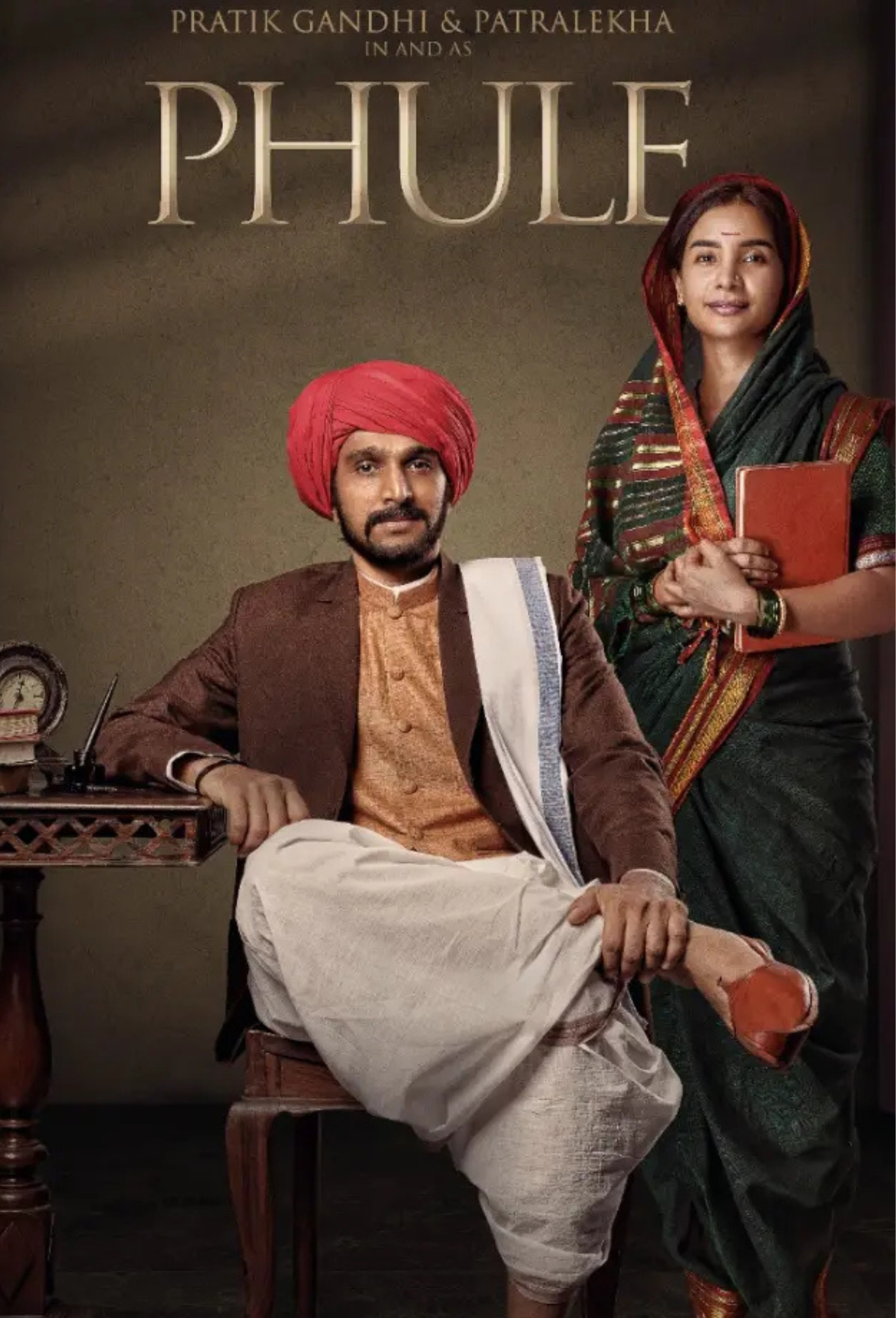

‘ফুলে’র কেন্দ্রে রয়েছে জ্যোতিরাও এবং সাবিত্রীবাই ফুলের অগ্রণী কাজ। ভারতের প্রথম মেয়েদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং তথাকথিত ‘পিছিয়ে পড়া’ জাতির চ্যাম্পিয়ন- যাদের শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের পটভূমিতে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতীক গান্ধী জ্যোতিরাও ফুলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, আর পত্রলেখা সাবিত্রীবাই ফুলের ভূমিকায়। চলচ্চিত্রটি জাতি এবং লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের অক্লান্ত সংগ্রামের নথিভুক্ত করে, যার মধ্যে ১৮৪৮ সালে ভারতের প্রথম মেয়েদের স্কুলপ্রতিষ্ঠা অন্তর্ভুক্ত। অনন্ত মহাদেবনের লক্ষ্য হল ফুলে দম্পতির সমতার জন্য সংগ্রামকে সামনে আনা এবং জাতি ও লিঙ্গ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে মূলধারায় নিয়ে আসা।

ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর আপত্তির প্রতিক্রিয়ায়, কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড (সিবিএফসি) কাট এবং পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে- ‘মাং’, ‘মহার’ ও ‘পেশওয়াই’র মতো জাতি-নির্দিষ্ট শব্দগুলো সরিয়ে বা পরিবর্তন করে এবং ‘তিন হাজার বছরের দাসত্ব’ সংলাপটি ‘অনেক বছরের দাসত্ব’ এ পরিবর্তন করা। এই সুপারিশগুলো ফুলের আন্দোলনের কেন্দ্রীয় জাতিগত নিপীড়নের কঠোর ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে কার্যকরভাবে পাতলা করে দেয়। এই ধরনের কাট ফুলের মতাদর্শগত উত্তরাধিকারের অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি অবিচার করে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সিবিএফসির সিদ্ধান্তকে ভণ্ডামি ও অসঙ্গতিপূর্ণ বলে সমালোচনা করেছে।

প্রথমত, আমাদের দেশে সার্টিফিকেশনের মান কি সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়? ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ এবং ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’-এর মতো উত্তেজক বক্তব্যসহ বিতর্কিত চলচ্চিত্রগুলো উল্লেখযোগ্য কাট ছাড়াই সিবিএফসির অনুমোদন পেয়েছে, যেখানে সামাজিক সংস্কারক জ্যোতিরাও এবং সাবিত্রীবাই ফুলের উপর নির্মিত একটি চলচ্চিত্র, যাদের কাজ সরাসরি ব্রাহ্মণিক এবং জাতিবাদী মূল্যবোধের মুখোমুখি হয়েছিল, তাকে অনেক পরিবর্তন করতে বলা হচ্ছে। যেহেতু জ্যোতিরাও ফুলের জন্ম ১১ এপ্রিল, তাই এটিও তাৎপর্যপূর্ণ যে চলচ্চিত্রটির উদ্দেশ্য মুক্তির তারিখ তার জন্মবার্ষিকীর সাথে মিলে যাচ্ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে বাণিজ্যিক বিবেচনা কার্যকর হতে পারে। বিলম্ব ও প্রস্তাবিত সম্পাদনা- সম্ভবত বক্স অফিসের সম্ভাবনা রক্ষার জন্য প্রকাশ করে; সিবিএফসি তার নির্দেশিকাগুলো সমানভাবে প্রয়োগ করে না। নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনকারী চলচ্চিত্রগুলি কম বাধার সম্মুখীন হয়, যেখানে চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলি সম্বোধনকারী চলচ্চিত্রগুলো বাধার সম্মুখীন হয়। এই নির্বাচনি পদ্ধতি সিবিএফসির নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং শৈল্পিক স্বাধীনতা এবং ইতিহাসের সত্যবাদী চিত্রয়নের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।

দ্বিতীয়ত, জাতি ভারতে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে, জাতির উপর ভিত্তি করে বৈষম্য আজও অব্যাহত রয়েছে। ‘ফুলে’র মতো চলচ্চিত্র, যা এই প্রশ্নগুলোর সরাসরি মুখোমুখি হয়, বিভিন্ন উপায়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যদি কেউ সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের নাম এবং পটভূমি পরীক্ষা করে, তবে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে- আর কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছাড়াই সিবিএফসির পদক্ষেপগুলো রাজনৈতিক চাপের অধীনে বা সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার নামে নেওয়া হচ্ছে। ‘ফুলে’র মতো চলচ্চিত্রের উপর কঠোর নিয়ম আরোপ করা প্রমাণ করে যে সিবিএফসি সামাজিক সংস্কারের পক্ষে চলচ্চিত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, যখন বিভাজনমূলক আখ্যানগুলোকে ছাড় দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, ‘ফুলে’র সময়মত সার্টিফিকেশন প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ হল কিছু ব্রাহ্মণ সংগঠনের অভিযোগ। এই গোষ্ঠীগুলো দাবি করে চলচ্চিত্রটি জ্যোতিরাও ও সাবিত্রীবাই ফুলের জীবনের উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে অসম্মানজনকভাবে চিত্রিত করে, ব্রাহ্মণদের খলনায়ক হিসেবে দেখায় বা তাদের প্রতি অন্যায় সমালোচনা করে। এই আপত্তির প্রতিক্রিয়ায়, সিবিএফসি চলচ্চিত্রটির মুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কিছু দৃশ্য এবং সংলাপের প্রতি আপত্তি জানিয়েছে এবং পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে, যার ফলে এর সার্টিফিকেশন বিলম্বিত হয়েছে।

যা-ই হোক, চলচ্চিত্র নির্মাতারা দাবি করেন যে চলচ্চিত্রটি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক, এতে ফুলের কাজকে সমর্থনকারী সহানুভূতিশীল ব্রাহ্মণ চরিত্র রয়েছে এবং কোনো সম্প্রদায়কে মানহানি করার উদ্দেশ্য নেই। তবুও, সিবিএফসি ব্রাহ্মণ সংগঠনগুলোর অভিযোগকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, জাতি-সম্পর্কিত শব্দ বা পর্বগুলো পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছে এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার দাবিকে উপেক্ষা করেছে। এই নির্বাচনি সম্মান সিবিএফসির নিরপেক্ষতার উপর সন্দেহ জাগায়, ইঙ্গিত দেয় যে এটি একটি গোষ্ঠীর অনুভূতিকে শৈল্পিক অখণ্ডতা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। ফলস্বরূপ, একজনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে সিবিএফসি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নাকি বাহ্যিক চাপের অধীনে কাজ করছে। যদি সিবিএফসি ঐতিহাসিক সত্য বা শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। তবে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মূল বার্তা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দর্শকদের জ্ঞানপূর্ণ বোঝার অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সিবিএফসির পদ্ধতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক ও জরুরি ।

চতুর্থত, বিষয়টি হল শৈল্পিক স্বাধীনতা। যেহেতু ফুলের মিশন মূলত একটি শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারের সাথে জড়িত ছিল, তাই উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা এবং সামাজিক সংঘাত অনিবার্য ছিল। এই আদেশিত কাটগুলো চলচ্চিত্রটির ঐতিহাসিক নির্ভুলতাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শকদের অবাধ তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের প্রতি অবিচার করে। এই সংগ্রাম ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক আঘাতের শৈল্পিক প্রকাশ এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংঘর্ষকে প্রতিনিধিত্ব করে।

চলচ্চিত্রটি শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হোক বা বাধাপ্রাপ্ত হোক, একটি বিষয় নিশ্চিত- ‘ফুলে’ আমাদের সামাজিক ইতিহাসের উপর একটি আয়না ধরে রাখে, এর যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতাকে আলোকে এনে। এটি সেই নারীকে চিত্রিত করে যিনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন, সেই শিক্ষককে যিনি জাতিগত বাধা ভেঙে দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণিক আধিপত্যে শিকড় গেড়ে থাকা হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক বর্জন এবং ধর্মীয় আতঙ্কের ভয়াবহতা; প্রকৃতপক্ষে, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের নিজের জীবন ও কাজ।

মহাত্মা ফুলের কাজ তার স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলের অবদান ছাড়া সম্পন্ন হতে পারত না। তিনি একজন তরুণ, বিবাহিত মেয়েকে শিক্ষিত করেছিলেন যিনি কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি এবং তাকে ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষয়িত্রী হতে সক্ষম করেছিলেন। তিনি পরবর্তীতে সামাজিক বর্জনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। একসাথে, ফুলে দম্পতি জাতিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দেয়াল ভেঙে ফেলেছিলেন, অস্পৃশ্য, দলিত এবং শূদ্র শিশুদের জন্য পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই স্কুলগুলোতে জাত কখনো জিজ্ঞাসা করা হত না; তার সময়ের জন্য একটি বিপ্লবী কাজ। ‘গুলামগিরি’র মতো লেখার মাধ্যমে, ফুলে দম্পতি জাতিব্যবস্থার বাস্তবতা উন্মোচন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণিক শাসনের উপর সরাসরি আক্রমণ চালিয়েছিলেন। যতক্ষণ সমাজ শিক্ষিত না হবে, ততক্ষণ দাসত্বে টিকে থাকবে।

মহাত্মা ফুলের সামাজিক আন্দোলন শাসক জাতির স্তরবিন্যাসের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছিল। ফলস্বরূপ তিনি সমাজ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার পরিবার তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল, তাকে তার সম্প্রদায় তাকেক বর্জন করেছিল। সাবিত্রীবাইয়ের উপর নিক্ষিপ্ত অপমান ও অশ্লীলতা তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। তারা ধর্মীয় ভীতি-প্রদর্শনও সহ্য করেছিলেন, এমনকি দেবতা, ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, ‘ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা নন; মানুষ ঈশ্বরের স্রষ্টা।’ এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদেরকে ‘নাস্তিক’ এবং ‘ধর্মের শত্রু’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তবুও তারা কখনো তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করেননি।

মহাত্মা ফুলের কাজ শিক্ষার বাইরেও অনেক দূর প্রসারিত হয়েছিল। সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি সামাজিক সমতার দিকে একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন। তিনি বিধবা পুনর্বিবাহ, মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার, মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, কৃষিতে শোষণ এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণির আধিপত্যের মতো বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন এবং কাজ করেছেন। তিনি কখনো তার সংগ্রাম বন্ধ করেননি, সত্যশোধক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতির মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা এবং ব্রাহ্মণিক আধিপত্যের বিরোধিতা করা।

সত্যশোধকের ব্যানারে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ, নামকরণ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই সম্পন্ন করা হত। সমাজ সাম্প্রদায়িক ভোজন এবং জাতি নির্বিশেষে জনসমাবেশের ঐতিহ্য শুরু করেছিল। সকল জাতির মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদেরকে ‘সত্যশোধক’ বলে পরিচয় দিত। প্রথমবারের মতো, দলিত, শূদ্র এবং মহিলারা এমন একটি সামাজিক মঞ্চ খুঁজে পেয়েছিল যেখানে তারা সত্যিই অন্তভুক্ত ছিল, এবং আন্দোলনটি সম্প্রদায়ে শিক্ষা এনে দিয়েছিল।

যদিও বয়সের সাথে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল, মহাত্মা ফুলের সামাজিক কাজের শক্তি কখনো কমেনি, এবং তার মৃত্যুর পরও সত্যশোধক আন্দোলন অব্যাহত ছিল। শাহু মহারাজ, ড. বি. আর. আম্বেদকর এবং পেরিয়ারের মতো নেতারা পরবর্তীতে সত্যশোধক ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আজও জাতির নামে খুন হয়, ধর্মের আড়ালে অন্ধবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। মহিলা, দলিত ও ওবিসিদের অধিকার এখনও আক্রমণের সম্মুখীন।

পরিচালক অনন্ত মহাদেবন তার চলচ্চিত্রকে স্পষ্টভাবে রক্ষা করেছেন- ‘আমার চলচ্চিত্রের কোনো গোপন উদ্দেশ্য নেই। এটি সেই সামাজিক সংস্কারকদের প্রতি একটি আন্তরিক চলচ্চিত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি, যারা ভারতীয় সমাজের মুখ বদলে দিয়েছেন।’ তিনি বলেন, ‘চলচ্চিত্রটির উদ্দেশ্য উত্তেজনা সৃষ্টি করা নয়, বরং শিক্ষা দেওয়া এবং অনুপ্রাণিত করা। ফুলের উত্তরাধিকার একটি চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি ভারতের জাতি আলোচনার চারপাশে গভীরভাবে বসে থাকা অস্থিরতা। যদিও মহাত্মা ফুলের অবদানকে শিক্ষাগতভাবে উদযাপন করা হয়, তার সামাজিক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিকে মিডিয়ায় চিত্রিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে।’

জাতিগত অসমতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং দলিত ও নিপীড়িত সম্প্রদায়গুলিকে ক্ষমতায়িত করে, ফুলে দম্পতি একটি অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তারা যে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তা আজও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষা, সমতা এবং ন্যায়ের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ মহাত্মা ফুলের অনুপ্রেরণাদায়ক উত্তরাধিকার দ্বারা পরিচালিত হয়। জ্যোতিরাও এবং সাবিত্রীবাই ফুলে কর্তৃক দেখানো ‘সত্যশোধক’ পথ এখনও অনেকের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে।

লেখক : কল্পনা পাণ্ডে (ভারত থেকে)